Was ist graue Energie - und warum sollte sie Ihnen wichtig sein?

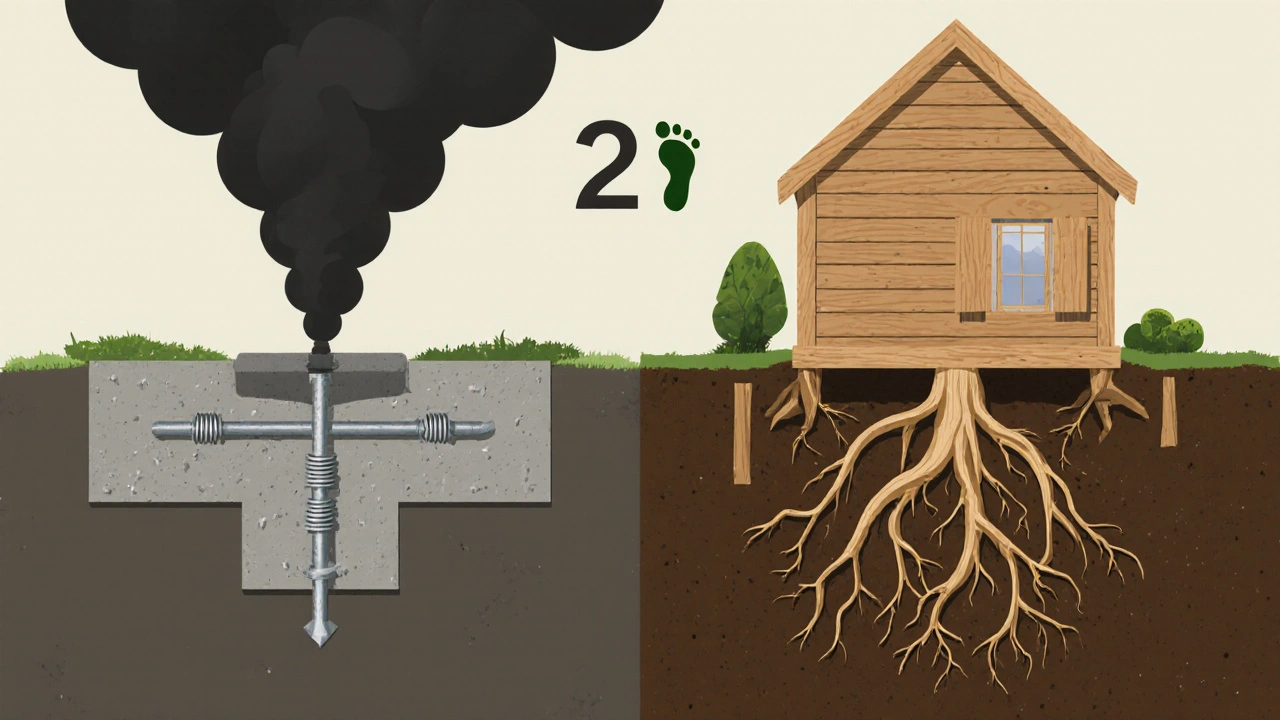

Wenn Sie ein Haus sanieren oder neu bauen, denken Sie wahrscheinlich zuerst an die Heizkosten. Wie gut gedämmt ist die Wand? Welche Fenster haben den besten U-Wert? Das ist alles wichtig - aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Die graue Energie - also die Energie, die schon verbraucht wurde, bevor Ihr Haus überhaupt bezogen wird - spielt eine immer größere Rolle. Und sie kann bis zu 50 Prozent Ihres gesamten Energieverbrauchs über die Lebensdauer des Gebäudes ausmachen.

Das ist kein theoretisches Konzept. Es ist eine reale Zahl, die sich direkt auf Ihre CO2-Bilanz auswirkt. Bei einem Passivhaus, das nur wenig Heizenergie braucht, ist die graue Energie sogar der größte Teil der Umweltbelastung. Das bedeutet: Selbst wenn Ihre Heizung perfekt ist, können Sie mit falschen Materialien mehr CO2 verursachen als mit einem schlecht gedämmten Haus aus Holz.

Graue Energie ist die Summe aller Energie, die für die Herstellung, den Transport, den Einbau und später die Entsorgung Ihrer Baustoffe nötig war. Das gilt für Beton, Stahl, Dämmstoffe, Putz, Fenster, sogar für die Bohrgeräte, die den Boden vorbereiten. Jedes Material hat seinen eigenen „Energie-Fußabdruck“. Und der unterscheidet sich extrem.

Warum wird graue Energie immer wichtiger?

In den 1990er Jahren war der Energieverbrauch von Gebäuden vor allem durch schlechte Dämmung und alte Heizungen geprägt. Heute ist das anders. Die EnEV 2016 und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) seit 2020 haben die Anforderungen an die Wärmedämmung drastisch erhöht. Ein modernes Haus braucht kaum noch Heizenergie - aber dafür mehr Beton, mehr Stahl, mehr Dämmstoffe. Und diese Materialien haben eine hohe graue Energie.

Ein Beispiel: Ein Einfamilienhaus mit hochwertiger Dämmung und einer Wärmepumpe verbraucht vielleicht nur noch 15 kWh pro Quadratmeter und Jahr an Betriebsenergie. Aber die graue Energie für die Wände, die Decken, die Fenster und den Fundamentbeton liegt bei 10-16 kg CO2-Äquivalenten pro Quadratmeter und Jahr. Das ist mehr als die Hälfte der Gesamtbelastung. Wenn Sie das Haus 50 Jahre bewohnen, wird die graue Energie zum größten Teil Ihrer CO2-Bilanz.

Und das wird noch wichtiger. Forscher prognostizieren, dass bis 2030 die graue Energie bis zu 60 Prozent der gesamten Energiebilanz eines Gebäudes ausmachen wird. Weil Betriebsenergie sinkt - aber Materialien bleiben. Wer heute baut, entscheidet also nicht nur über Heizkosten, sondern über Jahrzehnte CO2-Ausstoß.

Welche Materialien haben die niedrigste graue Energie?

Nicht alle Baustoffe sind gleich. Einige verbrauchen fast nichts, andere verbrauchen eine Menge - und das schon vor dem ersten Nagel.

Holz ist der klare Gewinner. Ein Kubikmeter Holz speichert etwa eine Tonne CO2 - und braucht nur 0,1 bis 0,3 kWh Primärenergie pro Kilogramm. Das ist im Vergleich zu anderen Materialien extrem wenig. Stahl braucht 6-10 kWh/kg, Beton 0,3-0,5 kWh/kg. Holzbauweisen benötigen bis zu 40 Prozent weniger graue Energie als konventionelle Massivbauweisen - bei gleicher Dämmleistung.

Und es geht noch weiter: Wenn Sie regionales Holz verwenden, sparen Sie zusätzlich Transportenergie. Ein Bauherr aus Niederösterreich hat mit Holz aus dem Wald direkt hinter dem Grundstück die graue Energie um 35 Prozent reduziert. Der Preis war etwas höher - aber die langfristige Bilanz ist besser.

Lehmputz ist ein weiterer Geheimtipp. Im Vergleich zu Zementputz senkt Lehm die graue Energie um bis zu 60 Prozent. Er ist natürlich, atmet, reguliert die Luftfeuchtigkeit - und braucht kaum Energie zur Herstellung. Der Nachteil? Er ist arbeitsintensiver. Aber das lohnt sich, wenn Sie langfristig denken.

Recycelte Dämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaserdämmung haben ebenfalls eine sehr niedrige graue Energie. Sie bestehen aus Altpapier oder Sägemehl - also Abfallprodukten, die sonst verbrannt würden. Im Gegensatz dazu haben mineralische Dämmstoffe wie Polystyrol oder Mineralwolle eine hohe graue Energie, weil sie aus Erdöl oder Sand bei hohen Temperaturen hergestellt werden.

Was ist mit Beton und Stahl?

Beton und Stahl sind stark, langlebig und stabil - das ist wahr. Aber sie sind auch die größten CO2-Verursacher im Bauwesen. Ein Kubikmeter Beton setzt etwa 300-400 kg CO2 frei. Stahl sogar mehr als 1.500 kg pro Tonne. Das ist das Äquivalent von mehreren Autofahrten pro Quadratmeter Hausfläche.

Warum verwenden wir sie dann noch? Weil sie oft günstiger erscheinen - und weil sie sich leicht planen lassen. Aber wenn Sie die gesamte Lebensdauer betrachten, lohnt sich die Investition in Holz oder Lehm oft schneller, als man denkt. Ein Betonhaus mag 100 Jahre halten - aber wenn Sie es nach 50 Jahren abreißen, müssen Sie den ganzen CO2-Aufwand noch einmal tragen. Holz hingegen kann recycelt, verbrannt (mit Energiegewinn) oder sogar als Baumaterial wiederverwendet werden.

Und hier kommt ein wichtiger Punkt: Langlebigkeit ist nicht immer gut. Ein Material, das zu schwer zu ersetzen ist, kann die Flexibilität Ihres Hauses beeinträchtigen. Wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern - etwa weil Sie mehr Platz brauchen oder die Technik aktualisiert werden muss - dann ist ein schweres Betongebäude schwer umzubauen. Holz hingegen lässt sich leichter verändern, erweitern oder zurückbauen. Das ist auch ein Teil der grauen Energie-Bilanz.

Wie können Sie die graue Energie in Ihrer Sanierung reduzieren?

Es gibt drei konkrete Wege, die jeder Bauherr und Sanierer nutzen kann:

- Optimieren Sie die Konstruktion: Weniger Material = weniger Energie. Vermeiden Sie überdimensionierte Fundamente, unnötige Stützen oder zu dicke Wände. Ein kompakter, quadratischer Grundriss braucht weniger Außenwandfläche - und damit weniger Material.

- Wählen Sie die richtige Primärkonstruktion: Die Wände, Decken und Dachträger machen den größten Teil der grauen Energie aus. Setzen Sie hier auf Holz statt auf Beton. Nutzen Sie Holzrahmenbau, Holzmassivbau oder Holz-Skelett-Konstruktionen. Sie sind leichter, schneller zu bauen und haben eine viel bessere Ökobilanz.

- Verwenden Sie regionale, nachwachsende Rohstoffe: Holz aus Österreich, Lehm aus der Region, Hanf- oder Flachsdämmung aus dem Donautal - alles reduziert den Transport. Ein Material, das 50 km statt 500 km transportiert wird, spart bis zu 20 Prozent an grauer Energie. Und es unterstützt die lokale Wirtschaft.

Ein Bauherr in Krems hat vor zwei Jahren sein altes Haus saniert - und dabei den alten Putz entfernt, die Wände mit Holzrahmen verstärkt, Lehmputz aufgetragen und Dämmung aus Holzfaser verwendet. Die Anfangskosten lagen 10 Prozent über dem Standard. Aber nach fünf Jahren hat er die zusätzlichen Kosten durch niedrigere Heizkosten und staatliche Förderungen wieder eingespielt. Und er hat 8 Tonnen CO2 eingespart - das ist so viel wie drei Autoreisen um die Erde.

Was sagt die Förderung dazu?

Die KfW hat seit Januar 2023 ihre Förderprogramme geändert. Wer eine Sanierung plant, die die graue Energie reduziert, bekommt bis zu 5 Prozent mehr Zuschuss. Das gilt für Holzbau, Lehmputz, recycelte Dämmstoffe - und auch für die Verwendung von regionalen Materialien. Die DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) hat in einer Umfrage festgestellt, dass 68 Prozent der Architekturbüros heute die graue Energie aktiv in ihre Planung einbeziehen - besonders bei öffentlichen Gebäuden.

Und es wird noch strenger: Ab 2024 müssen alle öffentlichen Gebäude über 1.000 Quadratmeter einen Nachweis über ihre graue Energie vorlegen. Das ist kein Zufall. Die Bundesregierung will mit dem „Green Deal Bauwesen“ den Baubereich klimaneutral machen - und Materialien sind der Schlüssel.

Was Sie jetzt tun können

Wenn Sie gerade planen, dann fragen Sie Ihren Architekten oder Bauingenieur: „Welche Ökobilanz haben die vorgeschlagenen Materialien?“ Fordern Sie eine Liste der grauen Energie-Werte an - nicht nur für die Dämmung, sondern für alle Bauteile. Nutzen Sie den kostenlosen Online-Rechner des BBSR, der Ihnen zeigt, wie sich Ihre Materialwahl auf die CO2-Bilanz auswirkt.

Wenn Sie schon bauen: Vermeiden Sie Polystyrol und Mineralwolle, wenn es Alternativen gibt. Nutzen Sie Holz, Lehm, Zellulose oder Hanf. Kaufen Sie regionale Materialien - auch wenn sie etwas teurer sind. Die langfristigen Vorteile sind größer, als Sie denken.

Und wenn Sie ein altes Haus sanieren: Dann ist die beste Entscheidung oft, nichts zu ändern. Denken Sie daran: Der größte Teil der grauen Energie ist schon in Ihrem Haus drin. Die beste CO2-Einsparung ist oft, das bestehende Gebäude zu erhalten - und nur dort zu sanieren, wo es wirklich nötig ist. Nicht alles, was neu ist, ist auch besser.

Warum viele scheitern - und wie Sie es vermeiden

Die größte Hürde ist nicht das Wissen - sondern die Komplexität. Die graue Energie zu berechnen, ist nicht einfach. Es gibt keine einheitliche Formel. Jeder Dämmstoff, jeder Kleber, jede Schraube zählt. Viele Planer machen nur eine grobe Schätzung - und das reicht nicht.

Die Architektenkammer Bayern bietet seit 2023 eine 40-stündige Weiterbildung an, um genau diese Lücke zu schließen. Wenn Sie sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen wollen, lohnt sich diese Schulung. Oder nutzen Sie einen zertifizierten Energieberater, der mit Ökobilanzierungssoftware arbeitet.

Ein weiterer Fehler: Manche Bauherren konzentrieren sich nur auf die graue Energie und vergessen die Gesamtkosten. Ein Material mit niedriger grauer Energie kann teurer sein - aber auch länger halten. Ein anderes Material mag günstig sein, aber nach 20 Jahren ersetzt werden müssen. Das ist dann doppelt teuer - einmal beim Kauf, einmal beim Austausch.

Die Lösung: Denken Sie in Lebenszyklen. Nicht in Einzelkosten. Und fragen Sie: „Was kostet dieses Material in 50 Jahren?“ Nicht nur in Euro - sondern in CO2.

Sinead Riccardi

Cool, also jetzt einfach alles aus Holz bauen und dann denkt man, man sei grün. Aber wer zahlt das? Und wer baut das? Ich hab keine Lust, in einem Holzhaus zu wohnen, das nach 30 Jahren verrottet.

November 16, 2025 AT 10:01

Julia Golher

Graue Energie. Ja. Aber was ist mit der grauen Arbeitskraft? Wer baut das alles? Wer transportiert das Holz? Wer putzt den Lehm? Wer zahlt die 10% Aufschlag? Das ist kein Klimaschutz, das ist sozialer Luxus.

November 16, 2025 AT 11:39

Karl Benion

Endlich mal jemand, der das sagt. Holz ist der einzige Baustoff, der CO2 speichert, nicht nur verbraucht. Und es ist nicht teurer, wenn man die Lebensdauer und Wartung mitrechnet. Wer das nicht sieht, hat noch nie ein echtes Holzhaus gesehen.

November 17, 2025 AT 20:32

Marcelo Mermedo

Ich hab vor 5 Jahren mein Haus mit Holzfaserdämmung und Lehmputz saniert. Die ersten 6 Monate war es kalt, weil die Handwerker nicht wussten, wie man das verarbeitet. Aber jetzt? Keine Kondenswasserprobleme, keine Schimmelbildung, Luft fühlt sich an wie im Wald. Und die Heizkosten? Halb so hoch wie beim Nachbarn mit Polystyrol. Es lohnt sich. Nicht nur fürs Klima. Fürs Gefühl.

November 18, 2025 AT 15:24

Matthias Broghammer

regionales holz... na klar... in deutschland... wo der wald schon seit 20 jahren von der buche verschlungen wird... und dann kommt noch der lehmputz... ich hab mal in einem alten haus gewohnt... da war der putz so porös, dass die mücke durch die wand fliegen konnte... aber ja... klima... alles gut...

November 20, 2025 AT 04:01

Joeri Puttevils

Die Energiebilanz ist nur ein Teil. Was ist mit der Kreislauffähigkeit? Holz kann recycelt werden, Beton nicht. Und wenn du den Beton abreißt, wird er zu Abfall. Holz wird zu Energie. Das ist kein Trend, das ist Systemdenken.

November 20, 2025 AT 07:34

Maury Doherty

Ich hab mein Haus 2018 mit Beton gebaut. Jetzt schäme ich mich. Jeden Tag. Ich seh die CO2-Bilanz in meinen Träumen. Ich hab 8 Tonnen in die Luft gejagt. Ich kann nicht mehr schlafen.

November 21, 2025 AT 04:51

Erika Conte

Man muss sich mal die Metaebene anschauen: Die graue Energie ist ein Konstrukt der modernen Ökobilanzierung, das auf einer linearen, industriellen Denkweise basiert. Aber was ist mit der kulturellen Energie? Mit der Energie, die in der Handwerkskunst steckt, wenn Lehm verarbeitet wird? Mit der Energie, die in der Gemeinschaft entsteht, wenn Nachbarn gemeinsam Holz aus dem Wald holen? Die graue Energie ist nur die sichtbare Spur. Die wahre Bilanz ist unsichtbar. Sie liegt in der Beziehung zwischen Mensch und Material. Und die wird in den Statistiken nicht erfasst. Weil sie nicht messbar ist. Aber sie ist da.

November 21, 2025 AT 05:33

stefan teelen

Ich hab in einem Holzhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben Lehmputz verwendet. Keine Heizung, nur ein Kachelofen. Wir haben im Winter gefroren. Aber wir haben auch gelernt, wie man Holz pflegt. Wie man Luftfeuchtigkeit spürt. Wie man mit der Natur lebt. Heute wohn ich in einer Betonkiste mit Wärmepumpe. Ich hab alles, was man braucht. Aber ich hab nichts, was man fühlt. Das ist der wahre Preis der Grauen Energie.

November 22, 2025 AT 13:34

Eduard Pozo

Lehmputz ist geil, aber nur wenn du Zeit hast. Ich hab 3 Kinder, 2 Jobs und keine Lust, 3 Wochen auf den Trocknungstag zu warten. Holz ist besser. Aber ich will nicht, dass meine Wand riecht wie ein Wald. Und ich will nicht, dass mein Boden vibriert, wenn jemand die Tür schließt. Also: Holzrahmenbau. Mit guter Dämmung. Und nein, ich hab keine 10% mehr Budget. Aber ich hab 20 Jahre Garantie. Das ist realistisch.

November 23, 2025 AT 13:52

Eduard Sisquella Vilà

Die postulierten Konzepte der grauen Energie sind nicht nur ökologisch, sondern auch epistemologisch relevant: Sie erfordern eine Neukonfiguration der Wertschätzung von Materialien, die bisher als bloße Ressourcen betrachtet wurden. Die Subjektivierung von Baustoffen als Akteure in einem ökologischen Netzwerk stellt eine radikale Abkehr von anthropozentrischen Paradigmen dar und impliziert eine ontologische Verschiebung, die in der bauwirtschaftlichen Praxis noch nicht vollständig institutionalisiert ist.

November 25, 2025 AT 07:44

Karl Benion

Du hast Recht, Eduard. Aber du hast auch vergessen: Der größte Teil der grauen Energie ist schon da. In deinem alten Haus. Wer das abreißen will, macht es nur noch schlimmer. Sanieren ist die wahre Klimaschutz-Strategie. Nicht neu bauen. Nicht ersetzen. Behalten. Anpassen. Respektieren.

November 25, 2025 AT 10:11