Warum Verkäufer die Finanzierung des Käufers genau prüfen müssen

Ein Haus oder ein Unternehmen zu verkaufen ist mehr als nur einen Preis auszuhandeln. Der wahre Moment der Wahrheit kommt, wenn der Käufer sagt: Kaufpreisfinanzierung ist geregelt. Aber was heißt das wirklich? Viele Verkäufer denken: Wenn die Bank sagt Ja, dann ist alles gut. Das ist ein gefährlicher Irrtum. Denn wenn die Bank das Geld auszahlt, aber der Käufer es nicht für den Kaufpreis nutzt, bleibt der Verkäufer auf dem Schaden sitzen. Und das, obwohl er das Objekt schon übergeben hat.

Das passiert öfter, als man denkt. In 40 % der Fälle, in denen keine klare Sicherungsabrede steht, droht dem Verkäufer eine persönliche Haftung - laut KfW-Experten. Das bedeutet: Er könnte für Schulden haften, die gar nicht seine sind. Kein Verkäufer sollte das riskieren. Die Lösung liegt nicht im Vertrauen, sondern in der Rechtskonstruktion.

Die Finanzierungsgrundschuld: Die sicherste Waffe für Verkäufer

Die Finanzierungsgrundschuld ist das Standardinstrument in Deutschland, wenn es um sichere Kaufpreiszahlungen geht. Sie unterscheidet sich von einer normalen Grundschuld dadurch, dass sie ausschließlich für die Zahlung des Kaufpreises gedacht ist. Die Bank darf das Geld nur dann an den Käufer auszahlen, wenn der Verkäufer den Kaufpreis tatsächlich erhalten hat.

Diese Grundschuld wird im Grundbuch eingetragen - und das ist der entscheidende Punkt. Sie ist kein Versprechen, kein Papier, kein Vertrauensakt. Sie ist ein rechtlicher Zwang. Die Bank muss vor der Auszahlung nachweisen: Der Verkäufer hat die Zahlung erhalten. Erst dann wird das Geld freigegeben. Keine Bank riskiert es, gegen diese Regel zu verstoßen. Deshalb funktioniert dieses System in 98 % aller Transaktionen über 250.000 Euro.

Im Vergleich zu Verkäuferdarlehen (Vendor Loans), bei denen der Verkäufer selbst Geld leiht, ist die Finanzierungsgrundschuld deutlich sicherer. Vendor Loans kommen nur bei kleineren Transaktionen unter 100.000 Euro zum Einsatz - und selbst da scheitern bis zu 30 % der Geschäfte, weil die Bank den Kaufpreis als zu hoch einstuft. Die Finanzierungsgrundschuld hingegen wird von fast allen Banken akzeptiert, weil sie klar strukturiert ist und das Risiko für alle Beteiligten minimiert.

Die eingeschränkte Sicherungsabrede: Der unsichtbare Schutzschild

Die Finanzierungsgrundschuld allein reicht nicht. Sie muss mit einer zweiten Säule verbunden werden: der eingeschränkten Sicherungsabrede. Diese Abrede steht im Kaufvertrag - und sie ist der Schlüssel, um den Verkäufer vor Haftung zu bewahren.

Ohne diese Abrede könnte die Bank das Grundstück als Sicherheit verwenden, selbst wenn der Käufer das Darlehen für andere Dinge nutzt - etwa für einen neuen Firmenwagen oder eine Ferienwohnung. Dann wäre der Verkäufer im Grundbuch als Sicherungsgeber eingetragen, obwohl er nie etwas davon hatte. Das ist kein theoretisches Szenario. Rechtsanwalt Maeder vom Büro Hildebrandt-Maeder hat Fälle dokumentiert, in denen Verkäufer jahrelang vor Gericht kämpfen mussten, weil der Käufer das Geld veruntreut hatte.

Die eingeschränkte Sicherungsabrede verhindert das. Sie besagt: Die Bank darf die Grundschuld nur insoweit verwerten, wie der Käufer das Darlehen tatsächlich für den Kaufpreis verwendet hat. Das ist der einzige Weg, um den Verkäufer vollständig von der Haftung zu entbinden. Und sie muss explizit im Vertrag stehen. Kein Notar darf sie einfach unterschlagen. Wer sie nicht verlangt, gibt sein Recht auf.

Das Notaranderkonto: Wo das Geld sicher liegt

Der Notar ist nicht nur ein Zeuge. Er ist der Kontrolleur. Und der wichtigste Kontrollpunkt ist das Notaranderkonto. Hier kommt das Geld der Bank nicht direkt zum Käufer - sondern auf ein separates Konto, das der Notar verwaltet. Erst wenn alle Unterlagen vorliegen: die Löschungsbewilligungen, die Grundbucheintragung, die eingeschränkte Sicherungsabrede - erst dann wird der Betrag an den Verkäufer überwiesen.

Dieses System ist so robust, dass 78 % der Verkäufer in einer Umfrage der Deutschen Notarkammer (2023) angeben, sich dadurch sicherer zu fühlen. Es gibt keine Möglichkeit, dass das Geld verloren geht oder missbraucht wird. Der Verkäufer bekommt sein Geld - oder gar nichts. Kein Zwischenschritt. Kein Risiko. Kein Vertrauen nötig.

Ein Beispiel: Ein Verkäufer aus Graz hat im Oktober 2023 seine Immobilie über 420.000 Euro verkauft. Die Bank überwies das Geld auf das Notaranderkonto. Am 14. Tag nach der Beurkundung erhielt er die volle Summe. Kein Anruf, keine Nachfragen - einfach das Geld. Das ist der Standard. Nicht die Ausnahme.

Was Verkäufer vor der Unterzeichnung tun müssen

Die größten Fehler passieren, bevor der Stift aufs Papier kommt. Hier sind die drei wichtigsten Schritte, die jeder Verkäufer machen muss:

- Die Finanzierungszusage der Bank einsehen. Nicht nur die Kopie. Die Originaldokumente. Prüfen Sie: Steht darin, dass das Darlehen exklusiv für den Kaufpreis bestimmt ist? Steht die Finanzierungsgrundschuld als Sicherheit? Wenn nein - verhandeln Sie nach.

- Die eingeschränkte Sicherungsabrede im Vertrag prüfen. Suchen Sie den genauen Wortlaut: „Die Grundschuld dient ausschließlich der Sicherung der Kaufpreisforderung und nur insoweit, als der Käufer das Darlehen für den Kaufpreis verwendet hat.“ Wenn diese Formulierung fehlt - lassen Sie den Vertrag nicht unterschreiben.

- Die Bonität des Käufers prüfen. 52 % der Notare berichten, dass Verkäufer die Bonitätsprüfung ignorieren. Ein Käufer mit schlechter Kreditwürdigkeit kann trotz Finanzierungszusage scheitern. Fragen Sie nach dem Kreditantrag. Fragen Sie nach dem Einkommensnachweis. Ein Käufer, der seine Finanzierung nicht nachweisen kann, ist kein Käufer - er ist ein Risiko.

Ein weiterer Fehler: Vollmachten ohne Zweckbindung unterschreiben. 42 % der Anwälte sehen diese Fehler in ihren Akten. Eine Belastungsvollmacht erlaubt dem Käufer, das Grundstück zu beleihen - aber nur, wenn sie klar sagt: „zum Zweck der Kaufpreisfinanzierung“. Ohne diese Einschränkung ist sie wertlos - und gefährlich.

Was passiert, wenn etwas schiefgeht?

Ein Fall aus dem Januar 2024: Ein Verkäufer in München hat sein Unternehmen verkauft. Die Bank hatte die Finanzierungszusage erteilt. Der Käufer hat aber falsche Angaben gemacht. Die Bank hat das Darlehen nicht ausgezahlt. Der Verkäufer hatte das Objekt schon übergeben. Er war nun im Rechtsstreit - und hatte monatelang keine Zahlung erhalten.

Warum? Weil er die eingeschränkte Sicherungsabrede nicht verlangt hatte. Und weil er nicht auf das Notaranderkonto bestanden hatte. Die Finanzierungsgrundschuld war eingetragen - aber ohne die richtigen Begleitbedingungen war sie wirkungslos.

Der BGH hat 2006 klargestellt: Der Verkäufer haftet nicht für die Darlehensbesicherung - es sei denn, er hat sich ausdrücklich dazu verpflichtet. Das ist Ihr Schutz. Nutzen Sie ihn. Wenn Sie die Abrede nicht verlangen, geben Sie Ihren Schutz auf.

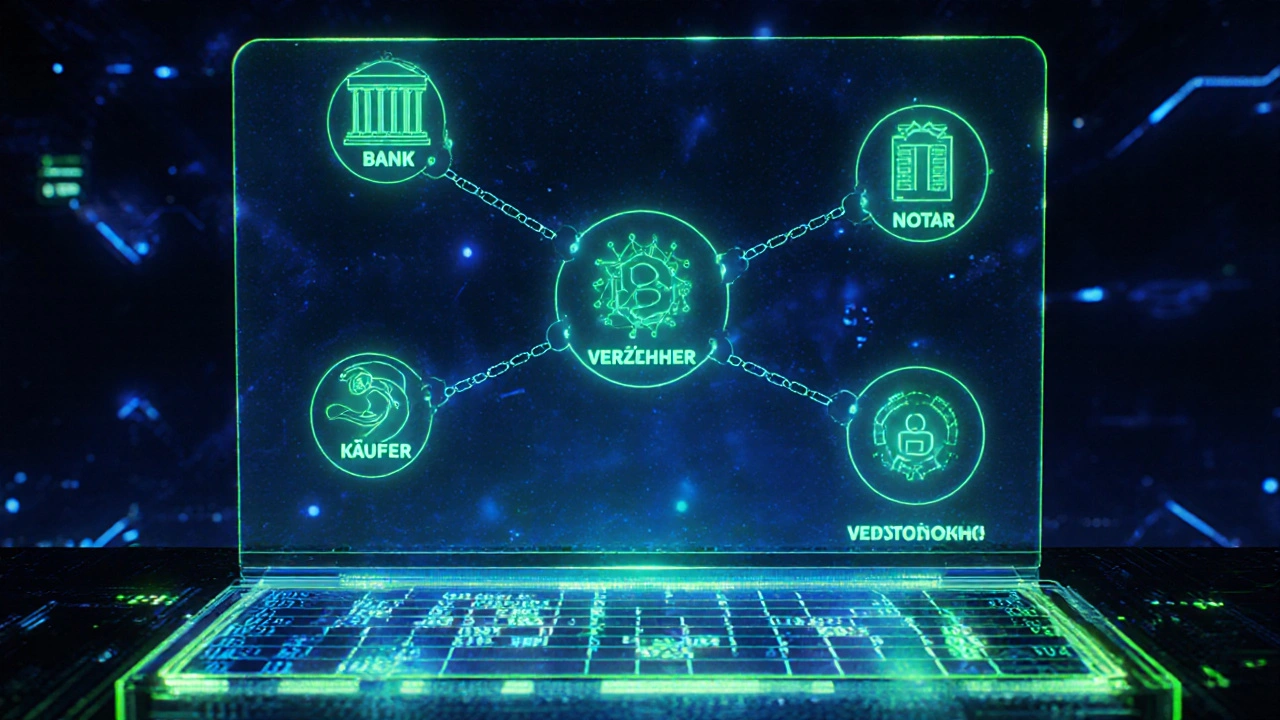

Die Zukunft: Digitalisierung und mehr Sicherheit

Seit 2023 gibt es das elektronische Grundbuch. Das bedeutet: Grundschulden werden schneller eingetragen - um durchschnittlich 5 Tage kürzer als früher. Die Bundesbank plant bis 2025 eine digitale Plattform, die alle Beteiligten - Bank, Notar, Verkäufer, Käufer - in einem sicheren System verknüpft. Das wird die Prozesse noch transparenter machen.

Experten prognostizieren: Bis 2027 wird der Anteil von Vendor Loans auf unter 20 % sinken. Die Finanzierungsgrundschuld wird bei über 95 % der Transaktionen die Standardlösung sein. Warum? Weil sie funktioniert. Sie ist nicht perfekt - aber sie ist die sicherste Lösung, die der Markt bietet.

Die Kosten sind gestiegen - um 200 bis 300 Euro pro Transaktion - wegen der strengeren Regeln. Aber die Sicherheit ist es wert. Wer heute spart, zahlt morgen doppelt - mit Zeit, Stress und Geld.

Was Sie jetzt tun sollten

Wenn Sie verkaufen: Fordern Sie die Finanzierungsgrundschuld. Fordern Sie die eingeschränkte Sicherungsabrede. Fordern Sie das Notaranderkonto. Fordern Sie die Bonitätsprüfung. Und unterschreiben Sie nichts, was nicht alles enthält.

Es ist nicht Ihre Aufgabe, die Bank zu überzeugen. Es ist nicht Ihre Aufgabe, dem Käufer zu vertrauen. Ihre Aufgabe ist es, Ihr Geld zu sichern. Und das geht nur mit Recht - nicht mit Hoffnung.

Matthias Ritzenhoff

Finanzierungsgrundschuld? Das ist doch nur ein komplexer Weg, um Banken noch mehr Macht zu geben. Wer sagt, dass die nicht einfach die Konditionen ändern, sobald der Verkäufer das Objekt übergeben hat?

November 29, 2025 AT 16:41

Claudia van Tunen

ich find das gut aber warum muss es so kompliziert sein

November 30, 2025 AT 19:20

ines schiemann

Die eingeschränkte Sicherungsabrede ist wirklich essenziell. Aber viele Notare unterschlagen sie einfach, weil sie Zeit sparen wollen. Das ist nicht nur fahrlässig, das ist strafbar.

Dezember 1, 2025 AT 08:22

Kieran Docker

🚨 ALERT: If you don’t demand the Finanzierungsgrundschuld, you’re not a seller-you’re a donation recipient. 📉💸

Dezember 2, 2025 AT 15:32

elmar salehov

Das ist alles richtig, aber die ganze Argumentation basiert auf einer falschen Prämisse: Dass Verkäufer überhaupt eine Wahl haben. In der Realität ist die Finanzierungsgrundschuld bei Immobilien über 250.000 Euro nicht optional, sie ist Standard, weil die Banken sie erzwingen. Der Text suggeriert, es wäre ein Verhandlungspunkt, aber es ist ein Zwang. Und dann redet er von 98 % Erfolgsquote-aber das ist nur, weil die Banken die Transaktionen filtern, bevor sie überhaupt losgehen. Die, die es nicht schaffen, landen gar nicht erst im System. Das ist kein Erfolg, das ist Selektion.

Dezember 2, 2025 AT 15:47

Andreas adH Schmidt

Deutschland hat die sichersten Transaktionen der Welt. Kein anderes Land hat so einen klaren Rechtsrahmen. Wer das nicht nutzt, hat keine Ahnung von Eigentum. Wir machen das richtig. Andere Länder lernen von uns.

Dezember 4, 2025 AT 09:51

MICHELLE FISCHER

Ah ja, die Finanzierungsgrundschuld. Natürlich. Weil nichts so sicher ist wie ein Dokument, das 17 Seiten lang ist und von drei Leuten unterschrieben werden muss, damit der Verkäufer sein Geld kriegt. Und dann noch die Bonitätsprüfung. Was kommt als Nächstes? Ein psychologisches Gutachten vom Käufer? 🙄

Dezember 6, 2025 AT 07:07

Angela Rosero

Wer nicht die eingeschränkte Sicherungsabrede verlangt, hat kein Recht auf deutschen Schutz. Wer das nicht versteht, gehört nicht in den deutschen Immobilienmarkt. Das ist kein Vorschlag. Das ist eine Pflicht. Wer das ignoriert, ist nicht nur unvorsichtig - er ist ein Gefährder der Rechtsordnung.

Dezember 6, 2025 AT 20:45

Oskar Sjöberg

Also ich verstehe, dass man sich absichern will. Aber irgendwie fühlt sich das an, als würde man einem Freund sagen: Ich vertraue dir… aber ich habe dir ein Handy in die Tasche gesteckt, das mich benachrichtigt, wenn du duschen gehst.

Dezember 8, 2025 AT 13:49

Luke Byrne

The real question: Who controls the electronic Grundbuch? 🤔 The Bundesbank? The EU? Or is this just a backdoor for digital surveillance under the guise of 'security'? I've seen this pattern before. First they 'protect' you… then they own you.

Dezember 10, 2025 AT 02:10

Aisling McMorrow

Es ist beruhigend zu wissen, dass es so klare Regeln gibt. Vielen Dank für diese klare Erklärung - ich fühle mich jetzt viel sicherer, wenn ich nächste Woche verkaufe.

Dezember 10, 2025 AT 06:54

Shannon O'Neill

Ich liebe es, wie Deutschland alles so perfekt regelt… bis man merkt, dass das ganze System nur funktioniert, weil 90 % der Menschen es nicht verstehen und einfach unterschreiben. 😅 Aber ja - ich hab’s auch verlangt. Und ja - ich hab’s bekommen. Und nein - ich würde es nie wieder anders machen. 🤝✨

Dezember 10, 2025 AT 07:13

jörg burkhard

Ich hab vor zwei Jahren meine Firma verkauft und dachte auch, die Finanzierungsgrundschuld reicht. Hat sie nicht. Weil der Notar die eingeschränkte Sicherungsabrede nicht im Vertrag eingefügt hat. Hatte drei Monate Stress, zwei Anwälte, und eine Bank, die behauptete, das sei 'nur eine Empfehlung'. Ich hab dann die Originalunterlagen vom Grundbuch geholt, und erst dann hat die Bank reagiert. Der Text sagt, es sei Standard. Aber Standard ist nicht gleich gesetzlich verankert. Und wenn du nicht genau hinsiehst, dann bist du der Dumme. Und ja - ich hab jetzt jeden Vertrag mit einem Anwalt durchgehen lassen. Und ich hab keine Angst vor den 300 Euro extra. Die sind billig im Vergleich zu einem halben Jahr Lebenszeit, die du verlierst, weil du auf 'Vertrauen' gesetzt hast.

Dezember 11, 2025 AT 19:38

Nils Koller

Also wenn ich jetzt einen Käufer finde, der alles akzeptiert - Grundschuld, Sicherungsabrede, Notaranderkonto - dann ist der entweder ein Genie oder ein Betrüger, der genau weiß, wie man das System ausnutzt. Aber wer sich das alles gefallen lässt, der hat wahrscheinlich kein Geld. Und wenn er keins hat, warum kauft er dann? 🤔

Dezember 12, 2025 AT 15:45