Wie Sie mit einer Denkmalsanierung wirklich Steuern sparen

Ein altes Haus mit originalen Holzböden, hohen Decken und verzierten Fensterrahmen - das klingt nach Charme. Aber was, wenn es auch noch Ihre Steuerlast senkt? In Deutschland gibt es eine unsichtbare Förderung, die viele Eigentümer ignorieren: die Denkmalschutz-AfA. Sie erlaubt es Ihnen, bis zu 100 % der Sanierungskosten über zehn bis zwölf Jahre von der Steuer abzusetzen. Kein Zuschuss. Kein Darlehen. Nur eine klare Regel im Einkommensteuergesetz, die Ihnen Geld zurückgibt - wenn Sie alles richtig machen.

Die meisten denkmalgeschützten Gebäude in Deutschland sind nicht in öffentlicher Hand. Sie gehören Privatleuten. Rund 600.000 Immobilien stehen unter Denkmalschutz, und ein Großteil davon steht leer, verfällt oder wird mit billigen Modernisierungen zerstört. Die Politik hat vor über 20 Jahren reagiert: Sie hat die Denkmalschutz-AfA eingeführt. Nicht, um Geld zu geben, sondern um Eigentümer dazu zu bringen, selbst zu investieren. Und das funktioniert. Wer richtig plant, spart Tausende Euro pro Jahr - und bewahrt gleichzeitig ein Stück Geschichte.

Was genau ist die Denkmalschutz-AfA?

Die Denkmalschutz-AfA (Absetzung für Abnutzung) ist kein Zuschuss, kein Kredit, keine Förderung von der KfW. Sie ist eine steuerliche Abschreibung. Sie erlaubt es Ihnen, die Kosten, die Sie in die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes investieren, über mehrere Jahre von Ihrer Einkommensteuer abzuziehen. Je höher Ihr Steuersatz, desto mehr Geld sparen Sie.

Das Gesetz wurde am 1. Januar 2003 eingeführt und gilt bis heute unverändert. Es wurde nie abgeschafft, nie reduziert. Im Gegenteil: Die Nachfrage steigt, weil immer mehr Menschen verstehen, wie stark diese Regelung wirklich ist. Die Voraussetzung? Das Gebäude muss offiziell als Baudenkmal anerkannt sein - und die Sanierung muss von der Denkmalschutzbehörde genehmigt werden. Ohne diese Genehmigung gibt es keine Abschreibung.

Wichtig: Es geht nicht um neue Fenster, neue Heizung oder eine neue Küche. Es geht um die Erhaltung des historischen Zustands. Ein modernes Bad im alten Haus? Ja, das ist erlaubt. Ein neues Dach mit gleicher Form und Material? Ja. Ein Anbau mit Glasfassade? Nein. Und eine Garage neben dem Denkmal? Auch nicht absetzbar.

Wie viel können Sie abschreiben? Unterschiede zwischen Eigennutzung und Vermietung

Die Höhe der Abschreibung hängt davon ab, ob Sie das Haus selbst bewohnen oder es vermieten. Das ist der entscheidende Unterschied.

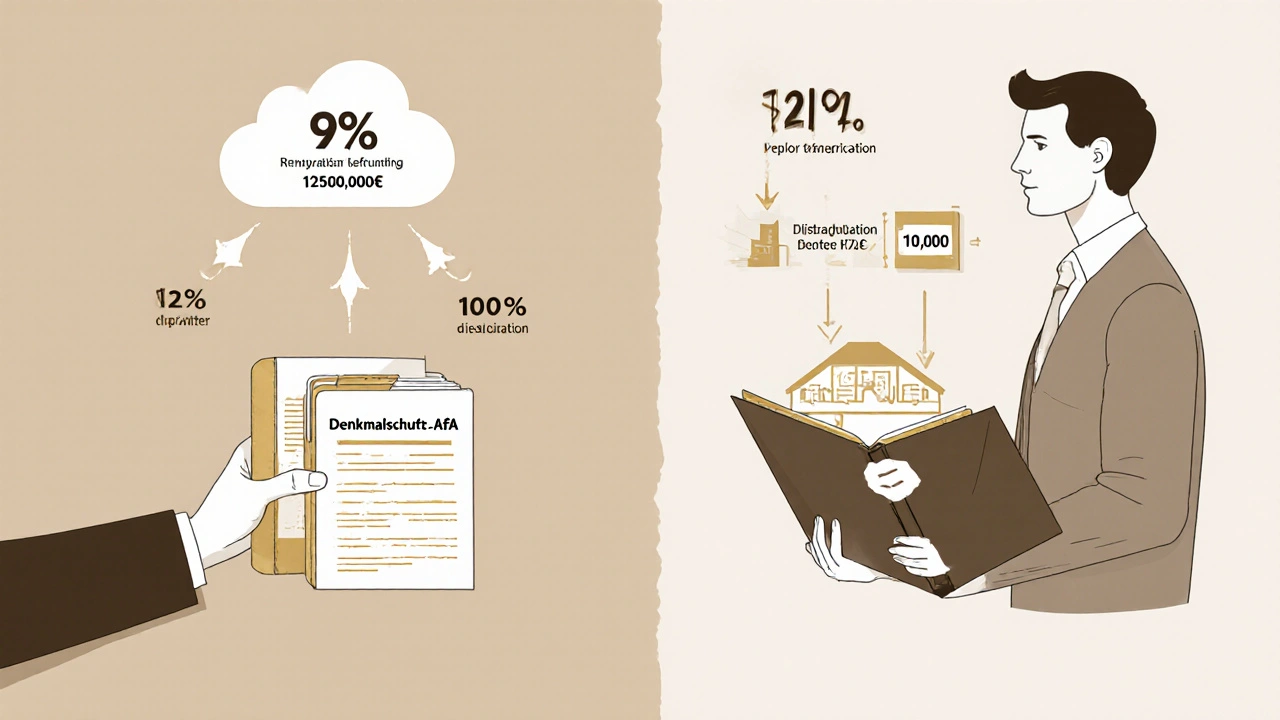

Für Eigennutzer: Sie können bis zu 90 % der Sanierungskosten über zehn Jahre abschreiben. Das sind 9 % pro Jahr. Wenn Sie 150.000 € investieren, können Sie jedes Jahr 13.500 € von Ihrer Steuer absetzen. Bei einem Steuersatz von 42 % sparen Sie damit knapp 5.700 € pro Jahr. Nach zehn Jahren haben Sie 57.000 € an Steuern zurückbekommen - fast ein Drittel der Gesamtinvestition.

Für Vermieter: Hier ist die Regelung noch günstiger. Sie können 100 % der Kosten abschreiben - aber über zwölf Jahre. Die ersten acht Jahre: 9 % pro Jahr. Die letzten vier Jahre: 7 % pro Jahr. Zusätzlich dazu können Sie noch die normale AfA von 2 bis 2,5 % pro Jahr für das Gebäude selbst absetzen. Das ist eine echte Doppelabschreibung.

Beispiel: Sie kaufen ein denkmalgeschütztes Haus für 450.000 € und investieren 185.000 € in die Sanierung. Die normale AfA für das Gebäude liegt bei 2,2 %, also 9.900 € pro Jahr. Dazu kommt die Denkmalschutz-AfA: 9 % von 185.000 € = 16.650 € pro Jahr für acht Jahre. Das macht zusammen 26.550 € jährliche Abschreibung. Bei einem Steuersatz von 45 %: 11.947 € Steuerrückerstattung pro Jahr. Nach zwölf Jahren: über 143.000 €. Das ist mehr als die Hälfte der Sanierungskosten.

Was zählt als absetzbare Kosten? Was nicht?

Nicht alles, was Sie ausgeben, ist absetzbar. Die Denkmalschutzbehörde und das Finanzamt prüfen genau, was zur Erhaltung des Denkmals gehört und was nur eine Modernisierung ist.

- Absetzbar: Dachsanierung mit originalen Ziegeln, Fenster mit historischem Profil, Holztreppen restaurieren, Außenfassade mit Kalkputz, Innenausbau mit originalen Türen und Fußböden, Einbau einer modernen Heizung (wenn sie unsichtbar bleibt), Sanierung der Elektro- und Wasserleitungen, Einbau eines Bades (wenn es in den historischen Raum passt).

- Nicht absetzbar: Neue Garagen, Terrassen, Swimmingpools, Gartenanlagen, Möbel, Küchenmöbel, neue Türen im Anbau, Anbauten, Umbauten, die das historische Erscheinungsbild verändern.

Ein typischer Fehler: Eigentümer lassen eine neue Terrasse bauen - und glauben, sie könnten die Kosten mit der Denkmalschutz-AfA absetzen. Falsch. Das Finanzamt lehnt das ab. Ein anderer Fehler: Sie tauschen alle Fenster aus - aber nicht mit historischen Nachbauten, sondern mit modernen Kunststofffenstern. Auch das ist nicht absetzbar. Die Behörde will, dass das Gebäude sein Aussehen behält. Die Technik darin kann modern sein - aber die Hülle muss authentisch bleiben.

Die drei entscheidenden Schritte - sonst verlieren Sie alles

Die Denkmalschutz-AfA ist nicht wie eine KfW-Förderung, die Sie einfach beantragen. Sie ist ein Prozess. Und wenn Sie einen Schritt vergessen, verlieren Sie die gesamte Abschreibung.

- Prüfen Sie, ob das Gebäude wirklich unter Denkmalschutz steht. Nicht jedes alte Haus ist ein Denkmal. Fragt die lokale Denkmalschutzbehörde an. Manchmal steht ein Gebäude nur auf einer Liste - aber nicht offiziell geschützt. Ohne offiziellen Schutz: keine Abschreibung.

- Holen Sie vor jedem Baustein die Genehmigung ein. Das ist der kritischste Punkt. Sie dürfen nichts anfangen, ohne dass die Behörde schriftlich zugestimmt hat. Die Genehmigung muss alle geplanten Maßnahmen genau beschreiben: Welche Fenster? Welches Dachmaterial? Welche Farbe? Wenn Sie ohne Genehmigung beginnen, ist die Abschreibung ungültig. Ein Nutzer auf ImmobilienScout24 verlor 3.500 €, weil er die Genehmigung nicht rechtzeitig hatte.

- Lassen Sie nach Abschluss eine Bescheinigung ausstellen. Die Denkmalschutzbehörde muss bestätigen, dass die Sanierung gemäß Genehmigung durchgeführt wurde. Ohne diese Bescheinigung: keine Abschreibung beim Finanzamt. Diese Bescheinigung ist Ihr einziger Beweis. Bewahren Sie sie auf. Reichen Sie sie mit Ihrer Steuererklärung ein.

Die Wartezeit für die Genehmigung kann zwischen drei und neun Monaten liegen - besonders in Ballungsräumen wie Berlin, München oder Wien. Planen Sie deshalb mindestens ein halbes Jahr Vorlauf ein. Und: Sie müssen die Sanierungskosten selbst tragen. Die Steuerrückerstattung kommt erst im nächsten Jahr - nicht sofort.

Denkmalsanierung vs. KfW-Förderung: Was ist besser?

Viele Leute fragen: Warum nicht einfach die KfW-Förderung nutzen? Die Programme 261 und 262 zahlen bis zu 20 % der Sanierungskosten als Zuschuss. Klingt gut - aber es gibt einen Haken.

Die Regeln verbieten eine doppelte Förderung. Wenn Sie KfW-Geld bekommen, müssen Sie diesen Betrag von Ihren Sanierungskosten abziehen - und dann erst die Denkmalschutz-AfA berechnen. Das macht die steuerliche Abschreibung kleiner.

Beispiel: Sie haben 100.000 € Sanierungskosten. Sie bekommen 20.000 € KfW-Zuschuss. Dann können Sie nur noch 80.000 € für die Denkmalschutz-AfA nutzen. Bei 9 % pro Jahr: 7.200 € Abschreibung. Ohne KfW: 9.000 €. Die Differenz: 1.800 € pro Jahr. Bei 42 % Steuersatz: 756 € weniger Rückerstattung pro Jahr. Über zehn Jahre: 7.560 € verloren.

Die Denkmalschutz-AfA deckt außerdem mehr Kosten ab als die KfW. KfW zahlt nur für Energieeffizienz. Die AfA zahlt für alles, was das Denkmal erhält - auch für ein neues Badezimmer, eine neue Toilette, neue Treppen. Das macht sie für viele Eigentümer attraktiver.

Wer profitiert am meisten? Und wer sollte lieber die Finger davonlassen?

Die Denkmalschutz-AfA ist kein Allheilmittel. Sie ist ein Werkzeug - und wie jedes Werkzeug, funktioniert sie nur, wenn sie richtig eingesetzt wird.

Perfekt für:

- Investoren mit hohem Einkommen (Steuersatz ab 40 %)

- Langfristige Anleger, die das Gebäude mindestens 10 Jahre halten

- Personen, die bereits in Immobilien investieren und eine steuerlich günstige Anlage suchen

- Eigentümer, die die Sanierung selbst planen und Zeit für die Behörden haben

Nicht geeignet für:

- Kurzfristige Investoren, die in 3-5 Jahren verkaufen wollen

- Personen mit niedrigem Einkommen (Steuersatz unter 20 %)

- Wer keine Zeit für Bürokratie hat

- Wer das Objekt zu teuer kauft - denn der Kaufpreis zählt nicht bei der Abschreibung, nur die Sanierungskosten

Ein Experte, Marcel Keller, sagt es klar: „Die Denkmalschutz-AfA ist das zentrale Thema bei jedem Investment in ein Denkmal.“ Aber Prof. Uwe Scheuermann warnt: „Wenn das Haus 800.000 € kostet, und Sie 200.000 € sanieren, dann ist die Steuerersparnis zwar groß - aber der Kapitalbindungsrisiko ist riesig.“

Die meisten Denkmalimmobilien kosten 17,5 % mehr als vergleichbare Objekte ohne Schutz. Wenn Sie zu viel bezahlen, kann die Steuereinsparung nicht mehr den Preis ausgleichen. Rechnen Sie vorher: Sanierungskosten x Abschreibungsquote x Steuersatz = jährliche Ersparnis. Vergleichen Sie das mit den Mieteinnahmen und den laufenden Kosten.

Was kommt als Nächstes? Die Zukunft der Denkmalschutz-AfA

Die Regierung plant, die Genehmigungsverfahren digital zu machen - bis Ende 2024 soll eine Online-Plattform die Anträge beschleunigen. Das ist gut. Aber die steuerlichen Regeln selbst? Die stehen unter Druck.

Einige Politiker finden die AfA zu teuer. Andere sagen: Ohne sie würden viele Denkmäler verfallen. Die meisten Steuerexperten sind sich einig: Die Regelung bleibt. Aber sie könnte angepasst werden. Vielleicht steigt die Abschreibungsquote, wenn die Baukosten weiter steigen. Vielleicht wird die Laufzeit verkürzt. Aber abgeschafft? Das ist unwahrscheinlich. Denn es ist die billigste Art, Kultur zu erhalten - ohne dass der Staat Geld ausgibt.

Was bleibt? Wer jetzt ein Denkmal kauft und sorgfältig sanieren lässt, hat eine echte Chance, Geld zu sparen - und etwas zu bewahren, das nicht neu gebaut werden kann.

Frequently Asked Questions

Kann ich die Denkmalschutz-AfA auch nutzen, wenn ich das Gebäude nur teilweise vermiete?

Ja, aber nur für den Anteil, der vermietet ist. Wenn Sie 60 % des Hauses vermieten und 40 % selbst bewohnen, können Sie 60 % der Sanierungskosten nach den Regeln für Vermieter abschreiben und 40 % nach den Regeln für Eigennutzer. Sie müssen die Kosten genau aufteilen und in der Steuererklärung nachweisen.

Was passiert, wenn ich das Denkmal nach 5 Jahren verkaufe?

Sie müssen die noch nicht abgeschriebenen Anteile der Denkmalschutz-AfA nachträglich versteuern. Das Finanzamt fordert den Restbetrag als nachträgliche Einkünfte. Wenn Sie die Immobilie nach 10 Jahren (bei Eigennutzung) oder 12 Jahren (bei Vermietung) verkaufen, ist das nicht nötig - dann ist die Abschreibung vollständig abgeschlossen.

Muss ich die Abschreibung jedes Jahr neu beantragen?

Nein. Sobald die erste Bescheinigung vom Finanzamt anerkannt wurde, können Sie die Abschreibung jedes Jahr automatisch in Ihrer Steuererklärung angeben. Sie brauchen keine neue Genehmigung - aber Sie müssen die Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde aufbewahren, falls das Finanzamt nachfragt.

Kann ich die Abschreibung auch nutzen, wenn ich das Gebäude geerbt habe?

Ja. Der Erwerb durch Erbschaft zählt als Neuerwerb. Sie können die Sanierungskosten, die Sie nach dem Erbe ausgeben, vollständig über die Denkmalschutz-AfA absetzen - vorausgesetzt, die anderen Voraussetzungen (Genehmigung, Bescheinigung) sind erfüllt.

Wann zahlt das Finanzamt die Steuerrückerstattung aus?

Die Rückerstattung erfolgt im Folgejahr, wenn Sie Ihre Steuererklärung abgegeben haben. Wenn Sie im Jahr 2025 die Sanierung abschließen und die Bescheinigung einreichen, bekommen Sie die Steuerrückerstattung erst im Jahr 2026 - meistens im Sommer oder Herbst, nachdem die Prüfung abgeschlossen ist.

Harald Gruber

Endlich mal jemand, der das richtig erklärt! Ich hab vor 3 Jahren mein altes Haus in Salzburg saniert – mit originalen Fenstern aus Eiche, Kalkputz, und neuer Elektrik, die unsichtbar verlegt wurde. Hab 120k investiert, 9% pro Jahr abgesetzt, und jedes Jahr 4k+ zurückbekommen. Kein Zuschuss, aber echt geile Steuerersparnis. Wer das nicht nutzt, ist selber schuld. 🤷♂️

November 4, 2025 AT 22:04

Kirsten Schuhmann

Ach ja, die berühmte Denkmalschutz-AfA. Die einzige Förderung, bei der du erst mal 100.000€ investieren musst, bevor das Finanzamt dir 9.000€ zurückgibt. Und das alles, nachdem du 6 Monate auf die Genehmigung wartest, weil die Behörde in Berlin noch mit Federkiel und Tinte arbeitet. Klasse System. 😌

November 5, 2025 AT 23:20

Florian FranzekFlorianF

Interessant, dass du die Unterschiede zwischen Eigennutzung und Vermietung so klar darstellst. Ich hab neulich mit einem Mandanten gesprochen, der 2020 ein Haus in Leipzig gekauft hat – 180k Sanierung, 70% vermietet. Die Aufteilung der Kosten war ein Albtraum, aber am Ende hat er 11k Steuerrückerstattung im ersten Jahr. Wichtig ist nur: Alles dokumentieren. Keine Halbheiten.

November 7, 2025 AT 15:09

David Fritsche

DAS IST DER GRÖSSTE BULLSHIT, DEN DIE DEUTSCHE STEUERPOLITIK JE ERDACHT HAT! 🤬 Ich hab ein Denkmal in Dresden gekauft, 200k in Sanierung gesteckt, und dann kam die Behörde und sagte: 'Die Fenster sind nicht original, die sind nur nachgebaut.' NA UND? Die sind schöner als die Originalen aus 1890! Und jetzt muss ich 12 Jahre warten, bis ich was zurückkriege? Ich hab 3 Kinder, eine Hypothek und keinen Spaß mehr! Wer hat das erfunden? Ein Bürokrat mit Ziegenbart?

November 7, 2025 AT 21:48

Max Pohl

Man fragt sich: Warum baut man nicht einfach neue Häuser, die wie alte aussehen? Dann könnte man die AfA nutzen, ohne sich mit veralteten Ziegeln und Kalkputz zu quälen. Aber nein, wir verherrlichen den Verfall. Wir machen aus Kultur einen Steuertrick. Und dann wundern wir uns, warum die Leute nicht mehr in Altstädten wohnen wollen. Es ist nicht die Architektur, die tot ist. Es ist die Idee.

November 9, 2025 AT 00:38

Julius Babcock

Ich hab neulich ne 1000€-Rechnung für ne neue Dachrinne bekommen und dachte: Boah, das könnte man doch absetzen! 😅 Dann hab ich gelesen, dass das nicht geht, weil’s nicht ‘historisch’ ist. Also hab ich einfach ne alte Rinne aus Holz gekauft – die war 3x so teuer und hat nach 3 Monaten angefangen zu faulen. Jetzt sitz ich hier mit einer kaputten Rinne und keiner Steuerrückerstattung. 🤦♂️

November 9, 2025 AT 10:39

Uwe Knappe

Die ganze Geschichte ist ein perfektes Beispiel für kapitalistischen Kitsch. Du verkaufst Kultur als Steuerersparnis. Du machst aus Erbe ein Investment. Und wenn du nicht genug Geld hast, um 150k in ein Haus zu stecken, dann bist du eben nicht würdig, Geschichte zu bewahren. Genial. 🙃

November 11, 2025 AT 10:30

Heidi Becker

Hey, nur zur Info: 'Denkmalschutz-AfA' schreibt man mit großem 'A' in 'AfA' – das ist 'Absetzung für Abnutzung', kein 'aFA' oder so. 😊 Und wenn du die Bescheinigung nicht hast, ist das echt ärgerlich. Hab das letztes Jahr erlebt – 3 Monate Wartezeit, dann kam die Mail: 'Bitte senden Sie die Originalbescheinigung ein.' Ich hab sie verlegt. Naja, dann eben nächstes Jahr. 😅

November 13, 2025 AT 09:38

Lukas Vaitkevicius

Ich hab das ganze Jahr über mit meiner Oma in ihrem alten Haus in Thüringen gewohnt. Die hat 1987 angefangen, es zu sanieren – ohne AfA, ohne Zuschuss. Nur mit Liebe. Heute ist es ein Wunder. Ich frag mich: Warum muss alles mit Geld zu tun haben? Warum kann man nicht einfach sagen: 'Wir bewahren das, weil es wertvoll ist'? 🥺

November 14, 2025 AT 07:48

Agnes Koch

Wow, das ist der beste Beitrag, den ich je zu diesem Thema gelesen hab. Danke! 😊 Ich hab ein altes Haus in Köln gekauft, und die Genehmigung hat 8 Monate gedauert – aber jetzt hab ich die Bescheinigung. Und weißt du was? Ich hab nicht nur Steuern gespart… ich hab endlich ein Zuhause, das Geschichte erzählt. ❤️

November 16, 2025 AT 02:39